7/31午前10時からシステムメンテナンスを行います。数時間〜当サイトは停止する見込みです。

商品・IDで検索

種類で選ぶ

価格帯で選ぶ

安全性について

当店の中国茶と台湾茶・茶器は中国および台湾で製造されたものです。それぞれの地域により安全性への取り組みに違いはありますが、いずれも食に関わるという意識のもと厳重な管理を行っています。

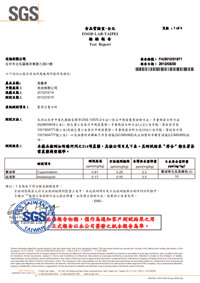

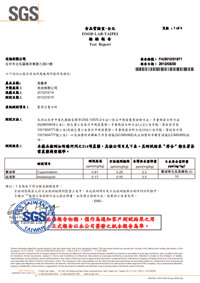

●台湾検査機関による検査

台湾の生産者さんは日本の基準を把握しており、SGSなどの検査期間により残留農薬検査が行われています。また、南投茶商公会のコンテスト茶は全件農薬検査の上、香味・外観の審査がされています

●日本到着時、検疫所による検査

日本に荷物が到着した際には検疫所に正規の届け出を行い、モニタリング検査・命令検査など検疫所の行う手続きに従い国内に持ち込まれます。茶器についても国内持ち込みの前に鉛のような重金属などが溶出しないかといった規格検査がなされます。

●国内検査機関による自主検査

中国産の茶葉については疑問を抱く方も多いことから、さらに、国内検査機関による農薬一斉検査を実施しています。

青花はコバルトで藍色の絵を描き透明な釉薬を塗って焼いた磁器で、元明清の時代に発展します。表現力が豊かで景徳鎮を中心に世界各国へと広がりました。日本では染付と呼ばれ有田焼などに見られ日本人にとっても親しみやすい色彩で、もちろん中国茶を飲むのにもうってつけの茶器です。

25ml(満水35ml)/中国/600円(税込)

すっきり蓮を描いた手描き青花磁器の品茗杯。お揃いの品茗杯も。

25ml(満水35ml)/中国/600円(税込)

手描きの青花磁器。山水画を描いた聞香杯。品茗杯とお揃い。

25ml(満水50ml)/中国/600円(税込)

手描きの青花磁器。山水画を描いた品茗杯。お揃いの聞香杯も。

25ml(満水50ml)/中国/600円(税込)

すっきり蓮を描いた手描き青花磁器の品茗杯。お揃いの聞香杯も。

25ml(満水45ml)/中国/250円(税込)

山水の絵柄のスタンダードな形の品茗杯です。

70ml(満水120ml)/中国/2,800円(税込)

子孫や事業の繁栄を意味する縁起良い景徳鎮の大きめ青花品茗杯。

35ml(満水70ml)/中国/1,700円(税込)

鳳凰を図案化した伝統的な図案。手描きの青花磁器の品茗杯です。

35ml(満水60ml)/中国/450円(税込)

山水の図案の青花磁、笠を逆さまにしたような形の杯です。

35ml(満水65ml)/中国/3,900円(税込)

歳寒三友、松竹梅が丁寧に描きこまれた景徳鎮の青花品茗杯。

40ml(満水50ml)/中国/550円(税込)

蔓が連綿とつながる吉祥模様の青花杯。

◆青花磁器について

青花磁器は先にも述べたようにコバルト顔料を使って器に絵を描き、その上から透明な釉薬を塗って1300度ほどの高温で焼成する釉下彩磁器です。

青花磁器の歴史は唐代に遡ると言われますが、この時代の青花として現存するのは70年代、80年代に出土した20余りのかけらのみで、河南省が産地と見られています。コバルトは西アジアからの輸入、胎と呼ばれる器本体はかなり粗いものだったようです。その後しばらく発展することはなく、宋の時代の青花磁器もわずかに10数のかけらが残されているばかりです。

しかし、元の時代になると景徳鎮に皇室用の窯が作られ、ここで初めて白磁や青磁といった単色の磁器から脱却したといえるまでに成熟していきます。明代には底面に款の入った現在の形が多く見られるようになり、また明末には青花といいながら非常にカラフルなものも見られるようになります。そして清の時代、とくに在位期間が長く安定した康熙帝の時代に最高潮を迎えます。

日本はもちろん欧米でも高く評価され、現在でも多くの青花磁器が欧米の美術館や博物館に収蔵されています。

青花の名の由来には次のような伝説もあります。元の時代に花を彫っていた若き工匠の奥さん廖青花が彼に「この磁器の上に絵を描いたらいいと思わない?」と言うと、彼は「ずっとそう思ってるけど良い顔料が見つけられないんだ」と答えます。彼女は鉱石の採掘をしていたおじさんに探すのを頼みますが、とても大変だからと断られます。しかし再三お願いをして一緒に探しに行くことになりました。三ヶ月が過ぎ秋が冬となり心配になった工匠は奥深い山間を探しまわり、山中に青い煙を見つけようやくたどりつくとボロ着をまとって横たわったおじに会いますが、奥さんは山頂近く選んだ石を積み上げた側でなくなっていました。この石を顔料として青花磁器は誕生し、後代の人はこの奥さんの名を紀念して青花磁器と呼んだと。

日本では染付と呼ばれ、初期伊万里など中国は景徳鎮や朝鮮の影響を受けた磁器が17世紀はじめ頃に作られるようになります。

お茶を現在のような乾燥茶葉から抽出して飲むようになるのは明代です。また景徳鎮は龍井の産地である杭州や碧螺春の産地、太湖周辺からも近いので、明清、中華民国の時代には青花の蓋碗をもって緑茶を飲むというのが富裕層を中心としたたしなみになります。この飲み方はとても簡単で、意外に合理的ですので、ぜひ長い芸術と文化の歴史に思いをはせつつ佳いお茶をお楽しみください。

新着情報

赤は当店の休業日です

2024年7月の定休日

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

|

2024年8月の定休日

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

営業時間/10時30分から18時

天香のカートシステムは、品物を選び、カートで総数を設定した後、複数のお届け先に振り分けることができます。お届け先を登録することができ、お中元・お歳暮ほか10カ所に送るといったギフトとしてのご利用にも便利です。

ギフトラッピングもお選びいただけます。中国茶のメール便配送を除き、紙箱に入れて包装してお届けいたします。→詳しくはこちら

当サイトで扱う個人情報は、GeoTrust社のSSL暗号技術により安全に保護されています。また、お客様からいただいた個人情報は、行政機関等の法的要請を除き、当店での中国茶と中国茶器の販売、通販業務にのみ使用いたします。